‘1.5℃’ 마지노선 넘은 지구 온도, 파장은?

지난해 지구 평균기온이 산업화 이전 시대보다 1.55℃ 올라, 국제사회가 합의하고 지키고자 노력했던 상승폭 한계치인 1.5℃를 넘어섰다. 일시적인 현상일까, 아니면 파국의 전조일까? 더 이상의 지구온도 상승을 막고 기후위기를 해결하기 위해 정부와 기업, 그리고 우리들은 어떤 노력을 해야 할지 함께 고민해보자.

2015년 파리기후변화협약 당시 우리나라를 포함한 195개 협약 당사국들은 지구 평균기온의 상승폭을 산업화 이전 시기(1850~1900년) 평균 대비 1.5℃ 이내로 제한하는 것에 합의했다. 기후위기에 함께 대응하기 위해 반드시 사수해야 할 저지선을 설정한 것이다. 하지만 이후에도 지구 기온의 상승폭은 점점 더 1.5℃에 가까워졌고, 마침내 그 저지선이 뚫리는 날이 오고 말았다. 이제 기후위기는 돌이킬 수 없는 지경에 이른 것일까, 아니면 아직 되돌릴 기회가 남아 있을까?

.

펄펄 끓던 지구, 결국 1.5℃ 선까지 돌파…원인은?

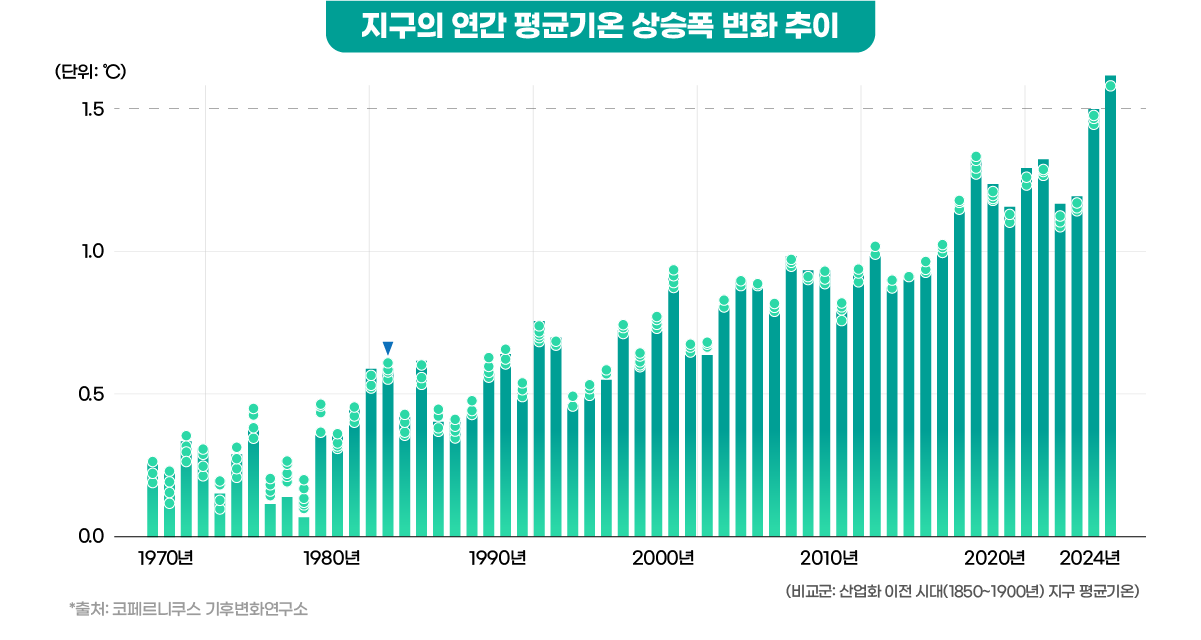

세계기상기구(WMO, World Meteorological Organization)가 발표한 지난해 지구 평균기온 상승폭은 산업화 이전 시대 대비 1.55℃였다. 지구의 연간 평균기온이 산업화 이전 시대보다 1.5℃ 이상 상승한 것은 이번이 처음으로, 이전까지는 2023년 기록한 1.45℃가 최고치였다.

.

이 같은 기록적인 지구 평균기온 상승의 가장 큰 주범은 2023년 7월부터 지난해 6월까지 이어진 엘니뇨다. 엘니뇨는 적도 부근 동태평양 해수면 온도가 비정상적으로 높아지는 현상으로, 높은 해수면의 온도는 대기에도 영향을 미치기 때문에 일반적으로 지금까지 엘니뇨가 발생할 때마다 전체 지구기온 역시 상승하는 경향을 보여왔다. WMO는 지난해 6월 이번 엘니뇨가 ‘역사상 다섯 번째로 강력했던 엘니뇨(One of the Five Strongest on Record)로, 전세계적인 기온 급등과 극심한 이상기후 발생에 일조했다(Helped Fuel a Spike in Global Temperatures and Extreme Weather Around the World)’고 평가했다. 실제로 지난 엘니뇨 영향권에 있던 지난해 상반기 해수면의 온도는 매월 최고치를 경신하며 평년보다 2℃ 이상 상승했고, 하반기의 온도도 역대 두번째로 따뜻했다. 그 영향으로 지난해 극지방을 제외한 전 지구의 해수면 연평균 온도 역시 역대 가장 높은 20.87℃, 1991~2020년 평균보다는 0.51℃ 높은 수치를 기록했다(Copernicus, 2025).

.

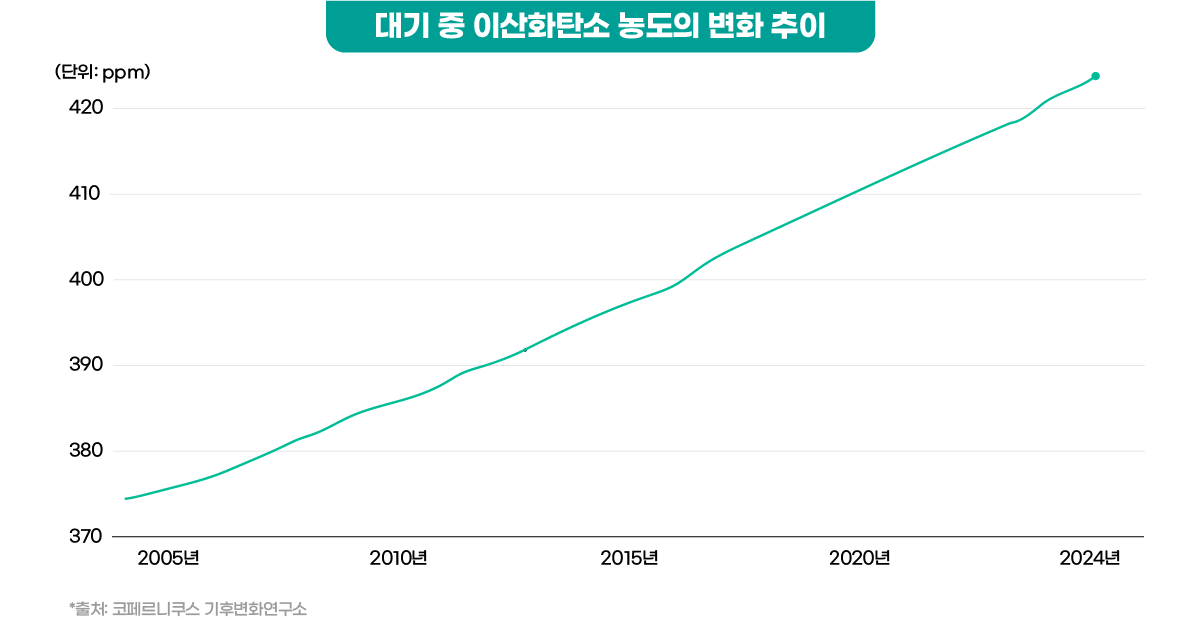

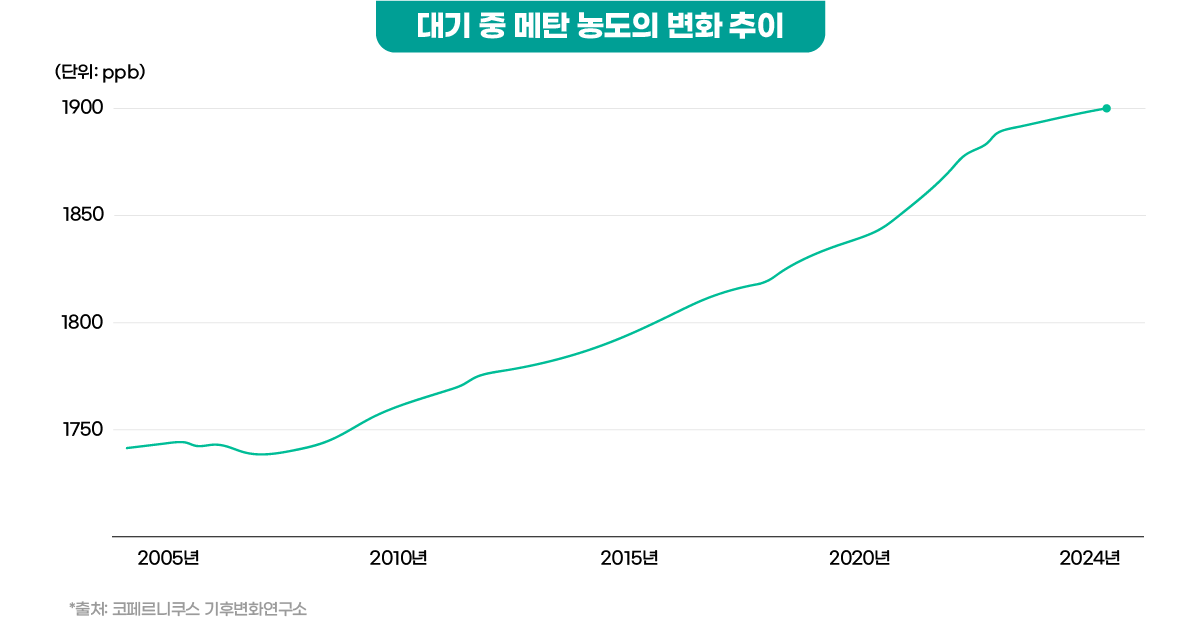

계속 증가하고 있는 온실가스 배출량도 지구 기온 상승을 이끈 또 다른 주범이다. 코페르니쿠스 기후변화연구소에 따르면 지난해 대기 중 이산화탄소(CO₂) 농도는 422ppm으로 전년 대비 2.9ppm(±0.3ppm) 증가했으며, 메탄(CH₄) 농도 역시 1,897ppb로 3ppb(±2ppb) 상승한 것으로 나타났다. 연구소는 ‘2024년 대기 중 온실가스는 연간 기준 관측사상 최고치’라며, 이처럼 계속 증가하고 있는 온실가스 배출량을 ‘기후변화의 주요 요인(Main Agent of Climate Change)’으로 지목했다.

.

지구 평균기온이 1.5℃를 넘어서면 벌어지는 일은?

다행히 한 해 지구 표면기온이 1.5℃를 넘었다고 해서 당장 심각한 변화가 일어나는 것은 아니다. 일반적으로 학계에서 지구의 장기적 온도 변화 추세를 판단할 때는 최근 10년간의 지구기온의 평균값을 주로 사용하는데, 최근 10년간 지구 기온의 평균 상승폭은 약 1.3℃로 아직 1.5℃보다는 낮다. 더욱이 WMO를 포함해 ‘지난해 지구 평균기온 상승폭이 1.5℃를 넘어선 것은 장기적인 추세가 아닌 일시적인 현상’이라는 분석이 우세하다.

그렇다고 안심하기도 이르다. 일시적이라도 지구 평균기온의 상승폭이 1.5℃를 넘어섰다는 것은 그만큼 기후위기가 심각해지고 있음을 의미하기 때문이다. 세계적인 과학학술지 네이처는 WMO 발표 직후 ‘지난해 지구의 평균기온 상승폭이 1.5℃를 넘어선 것은 단일 연도 수치에 불과하지만, 전 세계가 직면한 위기의 심각성을 보여주는 중요한 지표’라고 평가했다

그렇다면 만약 지구의 기온 상승폭이 장기 지표에서도 1.5℃를 넘어선다면 어떠한 일이 벌어질까? 가장 먼저 올해 초 산불, 허리케인, 가뭄이 결합해 엄청난 피해를 야기한 미국 캘리포니아주 산불과 같이, 폭염, 폭우, 홍수, 가뭄, 산불 등의 거의 모든 유형의 자연재해가 더 자주, 더 동시다발적으로 발생할 것으로 예상된다. 또한 육상에서는 동식물의 최대 14%가 멸종하고 바다의 산호초 역시 지금보다 70~90% 감소하는 등 생물다양성 역시 크게 손상될 것으로 보인다(Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC), 2023). 이 같은 시나리오를 예측한 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 ‘지구온난화 수준이 높아질수록 종의 멸종, 생물 다양성의 손실 등 돌이킬 수 없는 변화가 발생할 가능성이 더 커질 것’이라고 경고하고 있다.

.

1.5℃는 상징적인 목표일 뿐, 기후위기 대응 위한 노력은 지속돼야

앞서 1.5℃라는 기준의 중요성을 강조하긴 했지만, 그것이 지구 기온의 상승폭이 1.5℃를 넘어서지만 않으면 괜찮다는 뜻은 아니다. 지금도 충분히 높은 지구의 온도 때문에 자연재해는 더 빈발해지고 있으며, 이에 따라 우리 인류가 지불해야 할 대가는 실시간으로 더 커져만 가고 있다. 아직 괜찮다고 안심할 때가 아니라, 지구 기온의 상승폭을 0.01℃라도 더 낮추기 위해 노력할 때다.

이에 앞으로 국제사회의 기후위기 대응 강도는 더욱 거세질 것으로 보인다. 안토니우 구테흐스(António Guterres) 유엔사무총장은 이번 지구온도 1.55℃ 상승과 관련해 “지구온도가 단일 연도 1.5도를 초과했다고 해서 국제사회의 장기 목표가 무의미해진 것은 아니다”라며 “각국 지도자들의 적극적인 온실가스 감축 정책”을 강조한 바 있다.

또한 기업에게도 RE100(Renewable Electricity 100%) 이행, 기후공시, 에너지 전환 등 전세계적인 기후위기 대응 노력에 보조를 맞춰야 한다는 압박이 더 강해질 전망이다. 이에 분야를 불문하고 전 산업에서 친환경 에너지 사용량을 높이고 모든 사업 밸류체인(Value-Chain)에서 온실가스 배출량을 저감할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 급증할 것으로 보인다.

이는 환경∙에너지 분야에서 다양한 솔루션을 보유하고 있는 SK에코플랜트가 더욱 기대되는 이유이기도 하다. SK에코플랜트는 풍력 등의 재생에너지 사업 개발부터 분산전원 솔루션에 이르기까지 청정에너지 산업 전 영역에 걸쳐 활발히 사업을 전개하고 있으며, 폐배터리 리사이클링 등 자원순환 분야에서도 세계 시장을 선도해 나가고 있다. 최근에는 반도체 모듈 기업 ‘에센코어’와 반도체 산업용 가스 전문기업 ‘SK에어플러스’를 자회사로 편입하고 순환경제를 결합한 ‘반도체 종합서비스’를 구축하는 등 여러 산업 분야에서 기후위기 대응 솔루션을 제시하기 위한 노력들을 이어나가고 있다.

우리는 지난 한 해 지구온도 상승폭이 1.5℃가 넘은 세계를 처음으로 경험했으며, 그 대가는 매우 비쌌다. 지난 한 해에만 세계 곳곳에서 발생한 자연재해와 악천후로 세계 경제가 4,170억 달러(약 604조 원)의 피해를 봤으며(The Wall Street Journal, 2025), 최소 2억 4,200만 명의 어린이들이 교육을 받는 데 어려움을 겪었다(Unicef, 2025). 앞서 살펴봤듯 지구온도 상승폭이 1.5℃를 넘기는 것이 장기적인 추세가 되면 피해 규모는 이보다도 더 커질 것이다. 이번 사건을 지구가 우리에게 보내는 엄중한 경고로 여기고, 기후위기 해결에 더 많은 노력을 기울여야 하는 이유다.

연관 콘텐츠

‘1.5℃’ 마지노선 넘은 지구 온도, 파장은?

2015년 파리기후변화협약 당시 우리나라를 포함한 195개 협약 당사국들은 지구 평균기온의 상승폭을 산업화 이전 시기(1850~1900년) 평균 대비 1.5℃ 이내로 제한하는 것에 합의했다. 기후위기에 함께 대응하기 위해 반드시 사수해야 할 저지선을 설정한 것이다. 하지만 이후에도 지구 기온의 상승폭은 점점 더 1.5℃에 가까워졌고, 마침내 그 저지선이 뚫리는 날이 오고 말았다. 이제 기후위기는 돌이킬 수 없는 지경에 이른 것일까, 아니면 아직 되돌릴 기회가 남아 있을까?

.

펄펄 끓던 지구, 결국 1.5℃ 선까지 돌파…원인은?

세계기상기구(WMO, World Meteorological Organization)가 발표한 지난해 지구 평균기온 상승폭은 산업화 이전 시대 대비 1.55℃였다. 지구의 연간 평균기온이 산업화 이전 시대보다 1.5℃ 이상 상승한 것은 이번이 처음으로, 이전까지는 2023년 기록한 1.45℃가 최고치였다.

.

이 같은 기록적인 지구 평균기온 상승의 가장 큰 주범은 2023년 7월부터 지난해 6월까지 이어진 엘니뇨다. 엘니뇨는 적도 부근 동태평양 해수면 온도가 비정상적으로 높아지는 현상으로, 높은 해수면의 온도는 대기에도 영향을 미치기 때문에 일반적으로 지금까지 엘니뇨가 발생할 때마다 전체 지구기온 역시 상승하는 경향을 보여왔다. WMO는 지난해 6월 이번 엘니뇨가 ‘역사상 다섯 번째로 강력했던 엘니뇨(One of the Five Strongest on Record)로, 전세계적인 기온 급등과 극심한 이상기후 발생에 일조했다(Helped Fuel a Spike in Global Temperatures and Extreme Weather Around the World)’고 평가했다. 실제로 지난 엘니뇨 영향권에 있던 지난해 상반기 해수면의 온도는 매월 최고치를 경신하며 평년보다 2℃ 이상 상승했고, 하반기의 온도도 역대 두번째로 따뜻했다. 그 영향으로 지난해 극지방을 제외한 전 지구의 해수면 연평균 온도 역시 역대 가장 높은 20.87℃, 1991~2020년 평균보다는 0.51℃ 높은 수치를 기록했다(Copernicus, 2025).

.

계속 증가하고 있는 온실가스 배출량도 지구 기온 상승을 이끈 또 다른 주범이다. 코페르니쿠스 기후변화연구소에 따르면 지난해 대기 중 이산화탄소(CO₂) 농도는 422ppm으로 전년 대비 2.9ppm(±0.3ppm) 증가했으며, 메탄(CH₄) 농도 역시 1,897ppb로 3ppb(±2ppb) 상승한 것으로 나타났다. 연구소는 ‘2024년 대기 중 온실가스는 연간 기준 관측사상 최고치’라며, 이처럼 계속 증가하고 있는 온실가스 배출량을 ‘기후변화의 주요 요인(Main Agent of Climate Change)’으로 지목했다.

.

지구 평균기온이 1.5℃를 넘어서면 벌어지는 일은?

다행히 한 해 지구 표면기온이 1.5℃를 넘었다고 해서 당장 심각한 변화가 일어나는 것은 아니다. 일반적으로 학계에서 지구의 장기적 온도 변화 추세를 판단할 때는 최근 10년간의 지구기온의 평균값을 주로 사용하는데, 최근 10년간 지구 기온의 평균 상승폭은 약 1.3℃로 아직 1.5℃보다는 낮다. 더욱이 WMO를 포함해 ‘지난해 지구 평균기온 상승폭이 1.5℃를 넘어선 것은 장기적인 추세가 아닌 일시적인 현상’이라는 분석이 우세하다.

그렇다고 안심하기도 이르다. 일시적이라도 지구 평균기온의 상승폭이 1.5℃를 넘어섰다는 것은 그만큼 기후위기가 심각해지고 있음을 의미하기 때문이다. 세계적인 과학학술지 네이처는 WMO 발표 직후 ‘지난해 지구의 평균기온 상승폭이 1.5℃를 넘어선 것은 단일 연도 수치에 불과하지만, 전 세계가 직면한 위기의 심각성을 보여주는 중요한 지표’라고 평가했다

그렇다면 만약 지구의 기온 상승폭이 장기 지표에서도 1.5℃를 넘어선다면 어떠한 일이 벌어질까? 가장 먼저 올해 초 산불, 허리케인, 가뭄이 결합해 엄청난 피해를 야기한 미국 캘리포니아주 산불과 같이, 폭염, 폭우, 홍수, 가뭄, 산불 등의 거의 모든 유형의 자연재해가 더 자주, 더 동시다발적으로 발생할 것으로 예상된다. 또한 육상에서는 동식물의 최대 14%가 멸종하고 바다의 산호초 역시 지금보다 70~90% 감소하는 등 생물다양성 역시 크게 손상될 것으로 보인다(Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC), 2023). 이 같은 시나리오를 예측한 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 ‘지구온난화 수준이 높아질수록 종의 멸종, 생물 다양성의 손실 등 돌이킬 수 없는 변화가 발생할 가능성이 더 커질 것’이라고 경고하고 있다.

.

1.5℃는 상징적인 목표일 뿐, 기후위기 대응 위한 노력은 지속돼야

앞서 1.5℃라는 기준의 중요성을 강조하긴 했지만, 그것이 지구 기온의 상승폭이 1.5℃를 넘어서지만 않으면 괜찮다는 뜻은 아니다. 지금도 충분히 높은 지구의 온도 때문에 자연재해는 더 빈발해지고 있으며, 이에 따라 우리 인류가 지불해야 할 대가는 실시간으로 더 커져만 가고 있다. 아직 괜찮다고 안심할 때가 아니라, 지구 기온의 상승폭을 0.01℃라도 더 낮추기 위해 노력할 때다.

이에 앞으로 국제사회의 기후위기 대응 강도는 더욱 거세질 것으로 보인다. 안토니우 구테흐스(António Guterres) 유엔사무총장은 이번 지구온도 1.55℃ 상승과 관련해 “지구온도가 단일 연도 1.5도를 초과했다고 해서 국제사회의 장기 목표가 무의미해진 것은 아니다”라며 “각국 지도자들의 적극적인 온실가스 감축 정책”을 강조한 바 있다.

또한 기업에게도 RE100(Renewable Electricity 100%) 이행, 기후공시, 에너지 전환 등 전세계적인 기후위기 대응 노력에 보조를 맞춰야 한다는 압박이 더 강해질 전망이다. 이에 분야를 불문하고 전 산업에서 친환경 에너지 사용량을 높이고 모든 사업 밸류체인(Value-Chain)에서 온실가스 배출량을 저감할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 급증할 것으로 보인다.

이는 환경∙에너지 분야에서 다양한 솔루션을 보유하고 있는 SK에코플랜트가 더욱 기대되는 이유이기도 하다. SK에코플랜트는 풍력 등의 재생에너지 사업 개발부터 분산전원 솔루션에 이르기까지 청정에너지 산업 전 영역에 걸쳐 활발히 사업을 전개하고 있으며, 폐배터리 리사이클링 등 자원순환 분야에서도 세계 시장을 선도해 나가고 있다. 최근에는 반도체 모듈 기업 ‘에센코어’와 반도체 산업용 가스 전문기업 ‘SK에어플러스’를 자회사로 편입하고 순환경제를 결합한 ‘반도체 종합서비스’를 구축하는 등 여러 산업 분야에서 기후위기 대응 솔루션을 제시하기 위한 노력들을 이어나가고 있다.

우리는 지난 한 해 지구온도 상승폭이 1.5℃가 넘은 세계를 처음으로 경험했으며, 그 대가는 매우 비쌌다. 지난 한 해에만 세계 곳곳에서 발생한 자연재해와 악천후로 세계 경제가 4,170억 달러(약 604조 원)의 피해를 봤으며(The Wall Street Journal, 2025), 최소 2억 4,200만 명의 어린이들이 교육을 받는 데 어려움을 겪었다(Unicef, 2025). 앞서 살펴봤듯 지구온도 상승폭이 1.5℃를 넘기는 것이 장기적인 추세가 되면 피해 규모는 이보다도 더 커질 것이다. 이번 사건을 지구가 우리에게 보내는 엄중한 경고로 여기고, 기후위기 해결에 더 많은 노력을 기울여야 하는 이유다.