데이터센터에 친환경을 심다, 그린데이터센터

10만 대 이상의 서버를 갖춘 하이퍼스케일 데이터센터가 세계 곳곳에 들어서고 있다. 매시간 발생하는 막대한 양의 데이터를 보관하기 위해 데이터센터가 더 필요한 것이 현실이지만, 대규모의 전력 소비와 그에 따른 환경영향을 생각해 데이터센터를 최소화해야 한다는 목소리도 커지고 있다. 지금, 그린데이터센터에 주목해야 하는 이유다.

아날로그보다 디지털이 익숙한 시대다. 예전에는 돈, 신분증, 책, 다이어리, 신문 같은 것들을 지갑이나 가방에 넣고 다녔지만, 이제는 0과 1로 만들어진 데이터 값으로 스마트폰 안에 넣어 들고 다닌다. 아니, 스마트폰 안에 아예 저장돼 있지 않은 경우가 더 많다. 인터넷만 연결돼 있으면 가상의 저장공간에 넣어둔 데이터를 언제든 꺼내 올 수 있기 때문이다. 이처럼 스마트폰, PC 등의 IT 기기를 인터넷으로 서버와 연결해, 언제 어디서든 저장된 데이터를 꺼내 올 수 있도록 해주는 기술을 ‘클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)’이라고 한다.

.

빅데이터 시대, ‘하이퍼스케일 데이터센터’가 필요하다

우리 일상이 디지털화되는 속도만큼, 클라우드 컴퓨팅 시장도 매우 빠르게 성장하고 있다. 글로벌 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면, 올해 *퍼블릭 클라우드 서비스(Public Cloud Service) 최종 사용자의 지출액은 지난해(5,636억 달러)보다 20.4% 늘어난 6,788억 달러(약 889조5,674억 원)에 달할 것으로 전망된다. 2020년(2,700억 달러)과 비교하면 4년 만에 시장 규모가 약 2.5배 성장한 셈이다.

*퍼블릭 클라우드 서비스: 기업 또는 개인에게 인터넷으로 연결된 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 자원을 빌려주고 수익을 얻는 방식의 서비스.

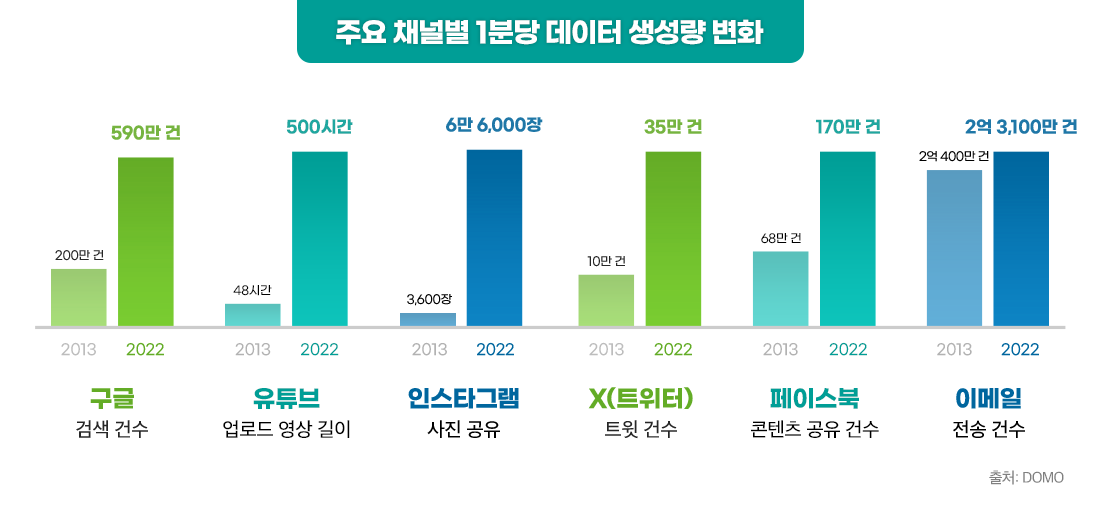

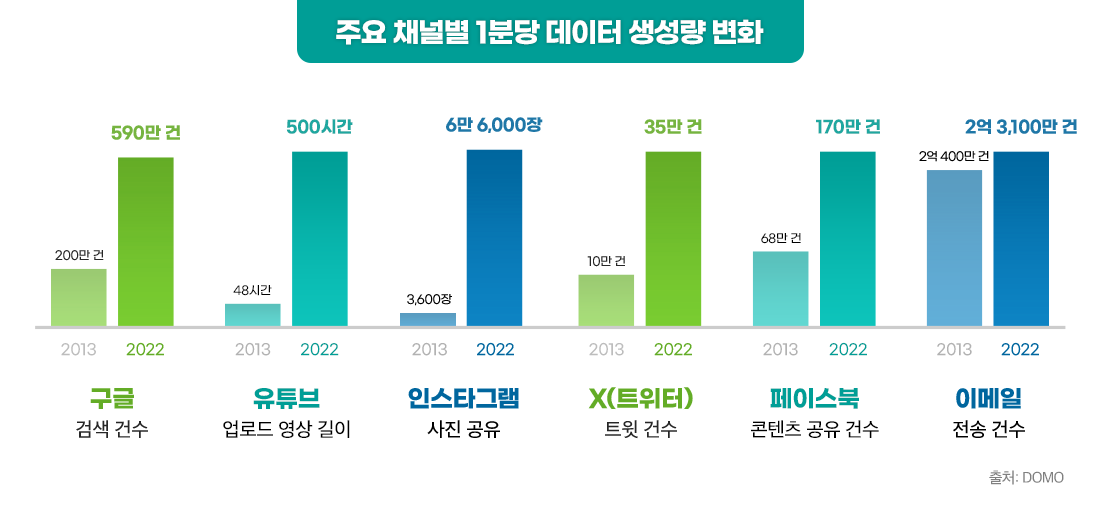

이는 그만큼 온라인 공간을 오가는 데이터의 양이 많아지고 있다는 뜻이기도 하다. 인류가 생성하는 데이터의 양은 이미 수년 전에 *‘제타바이트(Zettabyte, ZB)’ 단위를 넘어섰으며, 2025년에는 180ZB를 넘어설 것으로 예상된다.(Statista, 2021) 너무 크고 낯선 단위에 현실감이 느껴지지 않는다면, 일상에서 얼마나 많은 데이터가 만들어지고 있는지 살펴보자. 미국의 클라우드 소프트웨어 기업 도모(Domo)에 따르면 2022년 4월 기준 전 세계에서 1분마다 약 2억 3,100만 건의 이메일이 발송되고 있고, 인스타그램에서는 약 6만 6,000장의 사진이 공유되고 있으며, 구글에는 약 590만 개의 검색어가 입력되고 있다고 한다.

*제타바이트: 1조 1,000억 기가바이트(GB)에 해당하는 데이터 단위.

데이터의 양이 급격히 늘면서 데이터센터 산업의 트렌드도 완전히 바뀌었다. 아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 대형 클라우드 서비스 제공 기업(Cloud Service Provider, 이하 ‘CSP’)들이 세계 곳곳에 *‘하이퍼스케일 데이터센터(Hyperscale Data Center, HDC)’를 구축하기 시작한 것이다. 저장공간을 더 많이 확보하고 운영 방식도 효율화해야만 급증하는 데이터를 감당할 수 있다는 판단이다. 실제로 글로벌 시장조사기관 시너지 리서치 그룹(Synergy Research Group)에 따르면, 전 세계 하이퍼스케일 데이터센터의 수는 2025년에는 1,000개를 넘어설 것으로 예상된다. 또한 시너지 리서치 그룹은 Chat GPT와 같은 생성형 AI 기술 발전에 따른 데이터 저장공간 수요를 고려할 때 2024년부터 6년 동안 개설될 하이퍼스케일 데이터센터의 평균 용량은 그 이전보다 두 배 이상 증가할 것으로 내다봤다.

*하이퍼스케일 데이터센터: 더 많은 데이터 저장용량을 확보하고 데이터센터 운영을 효율화하기 위해 거대한 규모로 구축되는 데이터센터. 명확한 기준은 없지만, 일반적으로 1만㎡가 넘는 연면적을 갖추고 10만 대 이상의 서버를 들여놓은 데이터센터를 HDC로 분류한다.

.

기후위기에 대응하려면 그린데이터센터가 늘어야 한다

하지만 이처럼 하이퍼스케일 데이터센터가 느는 것은 뜨거워지다 못해 펄펄 끓고 있는 지구에는 그렇게 달가운 소식이 아니다. 적게는 수만 대, 많게는 수십만 대에 달하는 서버 및 스토리지를 24시간 가동하면서 데이터 송수신에 필요한 네트워크 장비까지 실시간으로 운영하기 위해서는 어마어마한 양의 전력이 필요하며, 이 과정에서 뜨거워진 기기들을 냉각하는 데에도 많은 양의 에너지가 소모되기 때문이다.

국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)에 따르면, 2022년 전세계 데이터센터 전력 소비량은 240~340TWh로 전 세계 전력 사용량의 1.0~1.3%에 달한다. IEA는 “데이터센터의 전력 소비량이 지난 몇 년 동안 매년 20~40%씩 크게 증가했다”면서, “특히 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타 등 CSP가 데이터센터 운영을 위해 소비한 전력량이 2017년에서 2021년 사이에 두 배 이상 증가했다”는 내용을 공개했다.(IEA, ‘Data Centres and Data Transmission Networks’)

현재 생산되는 전력의 대부분을 화석연료를 태워 얻고 있다는 점을 감안하면, 데이터센터가 늘어나는 만큼 탄소 배출량도 늘어날 것이 자명하다. 이에 최근 데이터센터를 지을 때 전력 효율을 높이고 탄소 배출량을 줄이는 ‘그린데이터센터(Green Data Center)’ 개념을 도입하는 기업이 늘고 있다.

.

그린데이터센터 구축 첫걸음은 ‘청정 에너지원 확보’

기후위기를 무겁게 받아들이는 사람들이 늘면서, ‘그린(친환경)’이라는 단어에도 점점 더 무게감이 실리고 있는 요즘이다. 이제 무언가의 앞에 ‘그린’이라는 단어를 붙이려면 그것이 실제로 환경에 긍정적인 영향을 미치는지 입증할 수 있어야 한다. 데이터센터 앞에 ‘그린’이라는 단어를 붙이려면 어떤 것들이 바뀌어야 할까?

가장 먼저 생각해 볼 수 있는 방법은 데이터센터에 공급하는 전력을 만들 때 화석연료가 아닌 친환경 에너지원을 활용하는 것이다. 풍력, 태양열, 지열 등 탄소를 배출하지 않는 발전 시설을 갖춘 뒤 근처에 데이터센터를 짓는 방식이다. 일례로 마이크로소프트는 지난 2022년 7월 하이퍼스케일 데이터센터의 백업 전력으로 수소연료전지를 테스트하는 데 성공했다고 밝힌 바 있다. 약 1만 개의 컴퓨터에 전력을 공급할 수 있는 3MW 규모의 수소연료전지시스템을 데이터센터에 구축하고 실제로 전력 공급이 가능한지 확인한 것이다. 마이크로소프트는 여기에서 더 나아가 2030년까지 보유하고 있는 전 데이터센터의 전원을 신재생에너지로 대체할 계획이다.

조만간 우리나라에서도 수소연료전지를 보조전원으로 채택한 데이터센터를 만나볼 수 있을 전망이다. SK에코플랜트가 인천 부평구에 구축 중인 120MW 규모의 하이퍼스케일 데이터센터가 그 주인공이다. 이 부평 데이터센터에는 국내 데이터센터 최초로 330kW 규모의 고체산화물연료전지(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)가 설치돼 보조전원으로 활용될 예정이다. SK에코플랜트는 이를 발판 삼아 향후 국내 데이터센터 연료전지 시장을 선점하는 한편, 해외로도 보폭을 넓혀간다는 구상이다.

.

그린데이터센터의 완성은 ‘똑똑한 열 관리’

친환경적인 방법으로 데이터센터의 냉각 효율을 높이거나, 발생한 열을 회수해 다시 활용하는 것도 그린데이터센터를 구축하는 또 다른 접근법이다. 가장 쉽게 생각할 수 있는 방법은 데이터센터를 극지방 근처나 바닷속과 같이 온도가 낮은 곳에 짓는 것이다. 메타가 북극에서 100㎞ 거리의 스웨덴 룰레아(Lulea) 지역에 건설한 데이터센터, 구글이 핀란드 항구도시 하미나(Hamina)에 지은 데이터센터, 바닷속에 컨테이너 형태의 데이터센터를 설치해 운영하는 마이크로소프트의 ‘나틱 프로젝트(Natick Project)’ 등이 주요 사례로 꼽힌다.

액화천연가스(Liquefied Natural Gas, LNG)가 기화할 때 발생하는 냉열 에너지를 활용하는 냉각 방식도 연구되고 있다. LNG를 영하 162도에서 0도로 기화할 때 1㎏당 약 200㎉의 냉열 에너지가 발생하는데, 이 에너지를 활용할 수 있도록 데이터센터 냉각시스템을 설계하는 방식이다. 현재 한국가스공사가 KT와 함께 세계 최초 LNG 냉열 기반 데이터센터 구축을 추진 중이다.

수소연료전지에서 전기를 만들 때 발생한 열에너지를 흡수식 냉각 시스템에 활용해 데이터센터 냉각에 필요한 전력을 줄이는 방식도 있다. 더욱이 이렇게 발생한 열에너지는 주변 건물의 난방에 이용하거나 스마트팜에 공급해 에너지 효율을 높일 수도 있다. 또한 데이터센터 가동 과정에서 발생한 열도 인근 건물 난방에 활용할 수 있는데, 이런 방식을 채택한 데이터센터 중에서는 미국 시애틀에 위치한 아마존 소유의 데이터센터가 가장 유명하다.

지난해는 세계 곳곳에서 발생한 이상기후로 무척 어수선한 한 해였다. 그만큼 기후위기에 대한 경각심도 높아지고 있어, 가까운 미래에는 모든 데이터센터를 그린데이터센터로 지어야 하는 날이 올 것이다. 실제로 국토교통부의 2050 탄소중립 로드맵에 따르면, 2025년부터는 1,000㎡ 이상의 건물을 지을 때 의무적으로 ZEB(Zero Energy Building) 인증을 취득해야 한다. 이에 따라 2025년부터 국내에 지어지는 거의 대부분의 데이터센터는 최소 5등급(에너지 자립률 20% 이상)을 충족해야 하며, 2050년까지는 1등급(에너지 자립률 100%)을 달성해야 한다.

앞으로 관련 시장의 규모도 점점 커질 것이다. 글로벌 시장조사기관 IMR(Introspective Market Research)에 따르면 글로벌 그린데이터센터 시장 규모는 2022년 약 1,084억 달러(약 142조582억 원)로 평가됐으며, 2023년에서 2030년까지 19.2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 2030년 약 4,419억 달러(약 579조1,100억 원) 수준으로 성장할 것으로 예상된다. 고속성장이 예고된 만큼, 그린데이터센터 시장을 선점하려는 기업들의 경쟁도 갈수록 더 치열해질 것이다. 우리가 지금, 그린데이터센터에 주목해야 하는 이유다.

연관 콘텐츠

데이터센터에 친환경을 심다, 그린데이터센터

아날로그보다 디지털이 익숙한 시대다. 예전에는 돈, 신분증, 책, 다이어리, 신문 같은 것들을 지갑이나 가방에 넣고 다녔지만, 이제는 0과 1로 만들어진 데이터 값으로 스마트폰 안에 넣어 들고 다닌다. 아니, 스마트폰 안에 아예 저장돼 있지 않은 경우가 더 많다. 인터넷만 연결돼 있으면 가상의 저장공간에 넣어둔 데이터를 언제든 꺼내 올 수 있기 때문이다. 이처럼 스마트폰, PC 등의 IT 기기를 인터넷으로 서버와 연결해, 언제 어디서든 저장된 데이터를 꺼내 올 수 있도록 해주는 기술을 ‘클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)’이라고 한다.

.

빅데이터 시대, ‘하이퍼스케일 데이터센터’가 필요하다

우리 일상이 디지털화되는 속도만큼, 클라우드 컴퓨팅 시장도 매우 빠르게 성장하고 있다. 글로벌 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면, 올해 *퍼블릭 클라우드 서비스(Public Cloud Service) 최종 사용자의 지출액은 지난해(5,636억 달러)보다 20.4% 늘어난 6,788억 달러(약 889조5,674억 원)에 달할 것으로 전망된다. 2020년(2,700억 달러)과 비교하면 4년 만에 시장 규모가 약 2.5배 성장한 셈이다.

*퍼블릭 클라우드 서비스: 기업 또는 개인에게 인터넷으로 연결된 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 자원을 빌려주고 수익을 얻는 방식의 서비스.

이는 그만큼 온라인 공간을 오가는 데이터의 양이 많아지고 있다는 뜻이기도 하다. 인류가 생성하는 데이터의 양은 이미 수년 전에 *‘제타바이트(Zettabyte, ZB)’ 단위를 넘어섰으며, 2025년에는 180ZB를 넘어설 것으로 예상된다.(Statista, 2021) 너무 크고 낯선 단위에 현실감이 느껴지지 않는다면, 일상에서 얼마나 많은 데이터가 만들어지고 있는지 살펴보자. 미국의 클라우드 소프트웨어 기업 도모(Domo)에 따르면 2022년 4월 기준 전 세계에서 1분마다 약 2억 3,100만 건의 이메일이 발송되고 있고, 인스타그램에서는 약 6만 6,000장의 사진이 공유되고 있으며, 구글에는 약 590만 개의 검색어가 입력되고 있다고 한다.

*제타바이트: 1조 1,000억 기가바이트(GB)에 해당하는 데이터 단위.

데이터의 양이 급격히 늘면서 데이터센터 산업의 트렌드도 완전히 바뀌었다. 아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 대형 클라우드 서비스 제공 기업(Cloud Service Provider, 이하 ‘CSP’)들이 세계 곳곳에 *‘하이퍼스케일 데이터센터(Hyperscale Data Center, HDC)’를 구축하기 시작한 것이다. 저장공간을 더 많이 확보하고 운영 방식도 효율화해야만 급증하는 데이터를 감당할 수 있다는 판단이다. 실제로 글로벌 시장조사기관 시너지 리서치 그룹(Synergy Research Group)에 따르면, 전 세계 하이퍼스케일 데이터센터의 수는 2025년에는 1,000개를 넘어설 것으로 예상된다. 또한 시너지 리서치 그룹은 Chat GPT와 같은 생성형 AI 기술 발전에 따른 데이터 저장공간 수요를 고려할 때 2024년부터 6년 동안 개설될 하이퍼스케일 데이터센터의 평균 용량은 그 이전보다 두 배 이상 증가할 것으로 내다봤다.

*하이퍼스케일 데이터센터: 더 많은 데이터 저장용량을 확보하고 데이터센터 운영을 효율화하기 위해 거대한 규모로 구축되는 데이터센터. 명확한 기준은 없지만, 일반적으로 1만㎡가 넘는 연면적을 갖추고 10만 대 이상의 서버를 들여놓은 데이터센터를 HDC로 분류한다.

.

기후위기에 대응하려면 그린데이터센터가 늘어야 한다

하지만 이처럼 하이퍼스케일 데이터센터가 느는 것은 뜨거워지다 못해 펄펄 끓고 있는 지구에는 그렇게 달가운 소식이 아니다. 적게는 수만 대, 많게는 수십만 대에 달하는 서버 및 스토리지를 24시간 가동하면서 데이터 송수신에 필요한 네트워크 장비까지 실시간으로 운영하기 위해서는 어마어마한 양의 전력이 필요하며, 이 과정에서 뜨거워진 기기들을 냉각하는 데에도 많은 양의 에너지가 소모되기 때문이다.

국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)에 따르면, 2022년 전세계 데이터센터 전력 소비량은 240~340TWh로 전 세계 전력 사용량의 1.0~1.3%에 달한다. IEA는 “데이터센터의 전력 소비량이 지난 몇 년 동안 매년 20~40%씩 크게 증가했다”면서, “특히 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타 등 CSP가 데이터센터 운영을 위해 소비한 전력량이 2017년에서 2021년 사이에 두 배 이상 증가했다”는 내용을 공개했다.(IEA, ‘Data Centres and Data Transmission Networks’)

현재 생산되는 전력의 대부분을 화석연료를 태워 얻고 있다는 점을 감안하면, 데이터센터가 늘어나는 만큼 탄소 배출량도 늘어날 것이 자명하다. 이에 최근 데이터센터를 지을 때 전력 효율을 높이고 탄소 배출량을 줄이는 ‘그린데이터센터(Green Data Center)’ 개념을 도입하는 기업이 늘고 있다.

.

그린데이터센터 구축 첫걸음은 ‘청정 에너지원 확보’

기후위기를 무겁게 받아들이는 사람들이 늘면서, ‘그린(친환경)’이라는 단어에도 점점 더 무게감이 실리고 있는 요즘이다. 이제 무언가의 앞에 ‘그린’이라는 단어를 붙이려면 그것이 실제로 환경에 긍정적인 영향을 미치는지 입증할 수 있어야 한다. 데이터센터 앞에 ‘그린’이라는 단어를 붙이려면 어떤 것들이 바뀌어야 할까?

가장 먼저 생각해 볼 수 있는 방법은 데이터센터에 공급하는 전력을 만들 때 화석연료가 아닌 친환경 에너지원을 활용하는 것이다. 풍력, 태양열, 지열 등 탄소를 배출하지 않는 발전 시설을 갖춘 뒤 근처에 데이터센터를 짓는 방식이다. 일례로 마이크로소프트는 지난 2022년 7월 하이퍼스케일 데이터센터의 백업 전력으로 수소연료전지를 테스트하는 데 성공했다고 밝힌 바 있다. 약 1만 개의 컴퓨터에 전력을 공급할 수 있는 3MW 규모의 수소연료전지시스템을 데이터센터에 구축하고 실제로 전력 공급이 가능한지 확인한 것이다. 마이크로소프트는 여기에서 더 나아가 2030년까지 보유하고 있는 전 데이터센터의 전원을 신재생에너지로 대체할 계획이다.

조만간 우리나라에서도 수소연료전지를 보조전원으로 채택한 데이터센터를 만나볼 수 있을 전망이다. SK에코플랜트가 인천 부평구에 구축 중인 120MW 규모의 하이퍼스케일 데이터센터가 그 주인공이다. 이 부평 데이터센터에는 국내 데이터센터 최초로 330kW 규모의 고체산화물연료전지(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)가 설치돼 보조전원으로 활용될 예정이다. SK에코플랜트는 이를 발판 삼아 향후 국내 데이터센터 연료전지 시장을 선점하는 한편, 해외로도 보폭을 넓혀간다는 구상이다.

.

그린데이터센터의 완성은 ‘똑똑한 열 관리’

친환경적인 방법으로 데이터센터의 냉각 효율을 높이거나, 발생한 열을 회수해 다시 활용하는 것도 그린데이터센터를 구축하는 또 다른 접근법이다. 가장 쉽게 생각할 수 있는 방법은 데이터센터를 극지방 근처나 바닷속과 같이 온도가 낮은 곳에 짓는 것이다. 메타가 북극에서 100㎞ 거리의 스웨덴 룰레아(Lulea) 지역에 건설한 데이터센터, 구글이 핀란드 항구도시 하미나(Hamina)에 지은 데이터센터, 바닷속에 컨테이너 형태의 데이터센터를 설치해 운영하는 마이크로소프트의 ‘나틱 프로젝트(Natick Project)’ 등이 주요 사례로 꼽힌다.

액화천연가스(Liquefied Natural Gas, LNG)가 기화할 때 발생하는 냉열 에너지를 활용하는 냉각 방식도 연구되고 있다. LNG를 영하 162도에서 0도로 기화할 때 1㎏당 약 200㎉의 냉열 에너지가 발생하는데, 이 에너지를 활용할 수 있도록 데이터센터 냉각시스템을 설계하는 방식이다. 현재 한국가스공사가 KT와 함께 세계 최초 LNG 냉열 기반 데이터센터 구축을 추진 중이다.

수소연료전지에서 전기를 만들 때 발생한 열에너지를 흡수식 냉각 시스템에 활용해 데이터센터 냉각에 필요한 전력을 줄이는 방식도 있다. 더욱이 이렇게 발생한 열에너지는 주변 건물의 난방에 이용하거나 스마트팜에 공급해 에너지 효율을 높일 수도 있다. 또한 데이터센터 가동 과정에서 발생한 열도 인근 건물 난방에 활용할 수 있는데, 이런 방식을 채택한 데이터센터 중에서는 미국 시애틀에 위치한 아마존 소유의 데이터센터가 가장 유명하다.

지난해는 세계 곳곳에서 발생한 이상기후로 무척 어수선한 한 해였다. 그만큼 기후위기에 대한 경각심도 높아지고 있어, 가까운 미래에는 모든 데이터센터를 그린데이터센터로 지어야 하는 날이 올 것이다. 실제로 국토교통부의 2050 탄소중립 로드맵에 따르면, 2025년부터는 1,000㎡ 이상의 건물을 지을 때 의무적으로 ZEB(Zero Energy Building) 인증을 취득해야 한다. 이에 따라 2025년부터 국내에 지어지는 거의 대부분의 데이터센터는 최소 5등급(에너지 자립률 20% 이상)을 충족해야 하며, 2050년까지는 1등급(에너지 자립률 100%)을 달성해야 한다.

앞으로 관련 시장의 규모도 점점 커질 것이다. 글로벌 시장조사기관 IMR(Introspective Market Research)에 따르면 글로벌 그린데이터센터 시장 규모는 2022년 약 1,084억 달러(약 142조582억 원)로 평가됐으며, 2023년에서 2030년까지 19.2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 2030년 약 4,419억 달러(약 579조1,100억 원) 수준으로 성장할 것으로 예상된다. 고속성장이 예고된 만큼, 그린데이터센터 시장을 선점하려는 기업들의 경쟁도 갈수록 더 치열해질 것이다. 우리가 지금, 그린데이터센터에 주목해야 하는 이유다.